张伯驹与故宫的半壁江山一幅画卷的生死劫

在中国近现代史上,张伯驹的名字与故宫紧密相连,他捐赠的文物几乎占据了故宫字画的半壁江山。然而,在这些珍贵的文物中,有一件尤为特别,它不仅价值连城,更险些让张伯驹命丧黄泉。这件文物就是著名的《平复帖》。

一、张伯驹与故宫的不解之缘

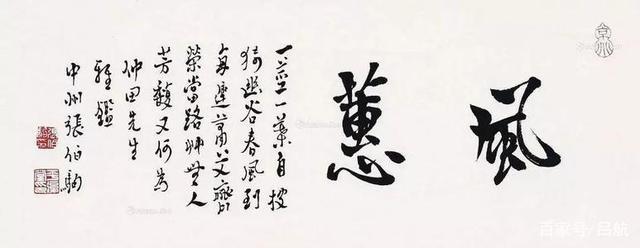

张伯驹,字仲谋,号伯驹,是清末民初的著名收藏家、鉴赏家。他一生致力于中国传统文化的保护与传承,尤其在书画收藏方面有着极高的造诣。张伯驹的收藏品中,不乏国宝级的文物,其中最为人称道的便是他对故宫的捐赠。

1949年,新中国成立后,张伯驹将自己毕生收藏的珍贵文物无偿捐赠给了故宫博物院,这些文物包括了书画、瓷器、玉器等,其中书画作品尤为珍贵,几乎占据了故宫字画的半壁江山。这些捐赠不仅极大地丰富了故宫的馆藏,也让更多的民众有机会近距离欣赏到这些国宝级的艺术品。

二、《平复帖》的传奇故事

在张伯驹捐赠的众多文物中,《平复帖》无疑是最为传奇的一件。《平复帖》是唐代书法家欧阳询的作品,以其精湛的书法艺术和历史价值,被誉为“天下第一行书”。然而,这件文物的命运却颇为坎坷。

在抗日战争期间,张伯驹为了保护《平复帖》不被日军掠夺,将其藏匿于家中。然而,战争的硝烟并未因此而远离这件国宝。1941年,日军得知《平复帖》的下落,派人搜查张伯驹的家。在生死关头,张伯驹机智地将《平复帖》藏在了家中的墙壁夹层中,成功躲过了日军的搜查。

三、生死劫后的传承

经历了生死劫的《平复帖》最终得以保存下来,并在新中国成立后,随着张伯驹的其他收藏品一同捐赠给了故宫博物院。这件历经沧桑的国宝,不仅见证了张伯驹的收藏生涯,也见证了中华民族在动荡年代中对文化遗产的坚守与传承。

《平复帖》的故事,不仅是张伯驹个人收藏史上的一个传奇,更是中国近现代史上文化遗产保护的一个缩影。它告诉我们,每一件文物背后都有着不为人知的故事,每一次保护与传承都承载着历史的重量。

四、结语

张伯驹与《平复帖》的故事,是中国文化史上的一段佳话。它不仅展现了张伯驹对文化遗产的深厚情感和无私奉献,也反映了中国人民在艰难岁月中对文化传承的坚持与努力。如今,当我们站在故宫的展厅中,凝视着那些由张伯驹捐赠的珍贵文物时,我们不仅是在欣赏艺术,更是在感受一个时代的记忆和文化的力量。

张伯驹的一生,是对中国传统文化不懈追求和保护的一生。他的名字,与故宫的半壁江山永远地联系在一起,而《平复帖》的故事,则成为了这段历史中最动人的篇章。